ملامح الدرس العلمي عند العلامة الشيخ الشبيب (ره)

حتى يتحقق الإبداع يحتاج إلى تضافر عناصر ثلاثة هي: الملقي (المبدع)، والمتلقي (السامع أو القارئ)، والنصّ (الرسالة)، ومتى حصل خلل في إحداها شاب عملية الإبداع النقصّ، واعتورها الضمور.

والدرس الحوزوي يقوم على هذه الزوايا الثلاث لمثلث الإبداع؛ إذ يشكِّل الأستاذ دور القطب الملهم، بينما يمثّل الطلاب دور المتلقي، يمثّل الكتاب النصّ والرسالة المراد نقلها.

وبمقدار ما يتحلى الملقي بمواصفات في درسه يشكِّل أفضل سبب مذّلل للعقبات في الجانبين الآخرين.

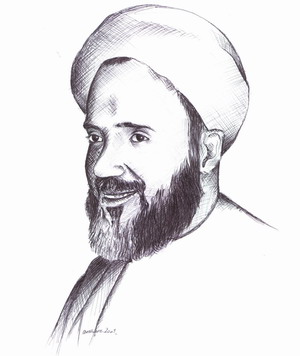

ولعلّنا ـ من خلال ما تحلّى به درس أستاذنا الكبير العلامة الشيخ عبد اللطيف الشبيب (ره) [1384ـ 1422هـ]، [1964ـ 2001م] من مواصفات وملامح ـ نستطيع أن نلقي نظرة على ملامح الدرس الحوزوي الذي يختزل في داخله مقوّمات التميّز والنجاح.

🔸 ومن أهم تلك الملامح:

1ـ الربط بالله:

يرى البعض أنّ الدافع نحو العلم هو محبوبيته الذاتية، أو قيمته النفعية، دون الحاجة إلى الصلة بالله تعالى، ومن ثمّ فقد يكون في الدرس حضور كثيف للمادة العلمية، وتغييب لله!!

وإذا أردنا أن نقوم بعملية نزيهة لنقد الذات، فإنّ قسطاً كبيراً من الدروس الحوزوية هي كذلك، لاسيما في مواد الأصول والفلسفة والمنطق.

ففي ظلّ إقصاء دروس القرآن الكريم والأخلاق تغدو المادة الدرسية ـ في طابعها العامّ ـ مادة عقلية تحليلية لا تكاد تمرّ فيها آية أو رواية.

هنا حيث الغربة عن الله لا يكاد يمرّ درس لأستاذنا المرحوم (قده) يخلو من تزريق للمبحث الأخلاقي، ووصل للعقل بالقلب، ولمنطقة الفكر بالوجدان، في سعي لاستحضار مكانة الله في قلب طالب العلوم الدينية؛ إدراكاً منه لأثر ذلك في سلوكه الفردي، وما سيترشح منه من سلوك جمعي بعد ذلك.

ولا زلنا نتذكّر الشيخ جيّداً عندما يذكر الله تعالى في الدرس، كيف ترقّ لغته وتشفّ، وتخفت كلماته، وتزفر أنفاسه.. وتتسارع.. وتتقطّع، وتتفطر على جوانبها (أغنية العشق والوصال للمحبوب الأكبر، والمعشوق الأوحد)، وما ذاك إلا ناتج نار تضطرم بين الضلوع والحنايا، وبركان اتقد حتى فارت (لابته) على وجه الأرض.

ولعلّ ذلك نغم سرّبه ميله العرفاني الذي توشح به قلبه من دراسته على بعض الخواص، ومن تأثره بالبحث الأخلاقي الذي أولاه اهتماماً فائقاً، وأفرد له يوماً مستقلاً في كلّ أسبوع يلقيه فيه على طلبة الحوزة، وبدت آثاره في دروسه العلمية عموماً.

2ـ المنهجية والتنسيق:

يسير الدرس عند الشيخ الشبيب (ره) ضمن تسلسل منطقي خلاب:

يسعى الشيخ ـ أولاً ـ لبيان الخريطة العامة للمبحث الذي ربّما سيمتد أسبوعاً، أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يتناول في كلّ درس وحدة متماسكة منه.

وحين يعرض هذه الوحدة يصوغها على شكل مشكلة قائمة ـ بالمعنى التربوي للمشكلة ـ، أو (منطقة النزاع) ـ حسب التعبير الحوزوي ـ، يعرضها بطريقة تُحفِّز وتبعث على إدراك الأهمية القصوى لها، ثمّ يسلسل الآراء فيها، ويأخذ في رسم خيط عام لها، و(مبنى) استدلالي ينهجه هذا الفقيه أو ذاك، حتى لتبدوا المسائل المتباعدة منتظمة في سلك واحد، ويظهر أنّ ما في باب (التقليد) أو (الطهارة) يتناغم بوعي وحيوية مع ما في (الإرث) أو (الديات).

ثمّ يمضي في عرض أدلة كلّ اتجاه، ويشرع في مناقشة الآراء والمباني والأدلة واحداً بعد آخر؛ للتوصل إلى الرأي المتبنى وأدلته.

كما يسعى للتفكيك بين المسائل المتداخلة، وفرزها بدقة: فهذا دليل عقلي يشكّل الأركان الأساسية للبحث، وذاك دليل لفظي مقدّم رتبة وترتيباً على الأصول العملية، وذاك أصل عملي، وهذا أصل حاكم، وذاك أصل محكوم، وهذا يجري على مبنى الفقيه، ويصحّ معه (أفضل الحجج ما كان من باب الخصم)، وذاك لا يجري فلا يمكن اتخاذه إشكالاً عليه.

وإذا اطمأنّ إلى وضوح ذلك كلّه قفل راجعاً إلى (تطبيق العبارة)، وتوضيحها، وتبويبها حسب التقسيم المنطقي للمادة العلمية التي عُرضت في الدرس.

3ـ السعة والشمول:

حين يلقي الشيخ درسه تتصارع المعلومات الوفيرة، وتتسابق على لسانه؛ مما يحكي إلماماً واسعاً بجوانب الموضوع، من آراء قديمة إلى أخرى للتوّ قد أبصرت النور، و....

تظهر هذه السعة في وفرة العلوم التي تخدم البحث، فمن القرآن الكريم والسنة المباركة، إلى الأصول والفلسفة والمنطق، إلى التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما تظهر في تنويع الدليل، من وجداني فطري، إلى قياسي برهاني، واستقرائي تتبعيّ، إلى استظهار عرفي، ومن تأسيس عقلي، إلى لفظي نقلي، وأصل عملي، وسيرة متشرّعة و....

كما تظهر في الإلمام بمباني الفقهاء المتنوّعة، من منهج التوسم، إلى الذوق العرفي، وحشد الأدلة، والبحث عن المادة، و....

وفي الإلمام بمباني الاستنباط المختلفة في الأمر الواحد: فـ (الشهرة جابرة كاسرة) عند هذا، و(جابرة لا كاسرة) عند ذاك، و(لا جابرة ولا كاسرة) عند ذلك.

وفي التطبيقات العلمية الكثيرة للمبنى الواحد، والتتبع الباهر لتفصيلات الفروع بما ينظم أبواب الفقه ومسائله في عقد واحد ممتدّ ومتماسك ونضيد.

وفي قراءة وتوجيه التطبيقات الخارجية الزمنية من حدث تاريخي أو سياسي، وتحليل ثقافي أو اجتماعي.

ويصهر ذلك كلّه في بوتقة واحدة تحكي التنوّع المعرفي المذهل.

تفيده هذه السعة، ليس لتشتيت الموضوع، ولا لاستعراض القوة العلمية وإبراز العضلات، وإنّما لرفد الدرس بكلّ ما يتطلبه درس مثالي، ولإبقاء حافز الشوق للجديد باقياً في قلب الطالب مهما كثرت دروسه التي حضرها عند الشيخ، إنّ كلّ درس يأتي فيه جديد.. وجديد، فلا ملل يشلّ الفاعلية والرغبة في الدرس، ولا غرور يدفع باتجاه السيطرة على كلّ أدوات المعالجة العلمية، وقبل كلّ شيء لا بخل للشمس بأن تنير ـ دون منّ ـ جميع الكائنات!!

وقد أتاح له هذا كلّه: قدرة كبيرة على استعراض الرأي والرأي المخالف، والدليل والدليل المخالف، والردود والطعون على الأدلة، والتوجيهات والتخريجات للآراء، وإمكانية رفد الآراء بأدلة استدلالية جديدة وقوية، فضلاً عن فنّ صناعة الدليل والبرهان.

4ـ العمق:

لم يكن العلامة الشبيب (ره) يكتفي بشرح العبارة، ولا بمجرّد التعرّف العام على الفكرة والرأي، والمرور العابر على أدلته، بل.. كان يسبر.. ويقسِّم، ويغوص.. ويستنتج.

وعندما يردُه من أحد تلامذته سؤال ليس بالعمق المطلوب يحتفي بسؤاله، ويعيد صياغته وبناءه، ويوجِّهه على شاكلة ما يًسمى في البلاغة بـ (أسلوب الحكيم)، حتى ليبدو فاتناً بهياً يُحسد قائله على التنبّه له، ثمّ يشرع في الردّ عليه بعمق.

وكم كان يسترسل مع السائل وبراهينه ويسندها؛ حتى يصل السائل بنفسه إلى إقامة عماد الحكم والبرهان: إثباتاً أو نفياً.

ومما أتاح له هذا العمق: صفاء ذهنه، وتوقد عقليته بما تحمله من قدرات الحفظ والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، بالإضافة إلى عمق دراسته، وسعيه منذ زمن مبكر إلى أن يجمع في شخصيته بين المنقول والمعقول، النصّ والفلسفة، وإدمانه البحث والاستقصاء، وتحضيره للدرس بمسؤولية وإخلاص بالغين.

5ـ السلاسة والوضوح:

وعلى الطرف الآخر، وفي الجانب المقابل، تبرز صفة أخرى قلما توفرت مع العمق، وهي صفة الوضوح البياني الذي يحيل الغامض إلى صورة عذبة راقصة.

وقد ساعده كثيراً فذ ذلك: تمكنه من أدوات البحث البلاغي والخطاب العرفي، على مستوى المصطلحات والمفاهيم والتطبيقات، وقدرته اللغوية الثرية، وتوفر المفردات والبدائل لديه.

وطالما قرأ عبارة من كتاب (الكفاية) أو غيره، بدت في صورتها الأولى (طلسماً) يرخي ثوباً حالكاً من الكآبة، وإيحاءات قاتمة بصعوبة المطلب، وراح يفكّ ضمائرها وتداخلاتها، ويحلّ عقدتها؛ حتى لتمسي فراتاً ﴿خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾[1]، ويخلق حالة تتجاوز التعايش على مضض معها إلى (الأنس) بها.

6ـ العلمية والموضوعية:

اعتاد الشيخ أن يعرض فكرة الخصم بأبهى وأقوى حللها، وحين يطرح دليل الخصم لا يأتي بأضعف أدلته، ولا يأتي بدليله باهتاً يغري بسهولة نقضه أو التندر من مهانته والاتكاء عليه، بل.. يبسطه وكأنّه (ره) وكأنّه يؤمن به، فيدعمه بأمتن الحجج.

كما اعتاد ألا يهرب من قوة استدلال الخصم، والاقتناع التام بالفرق بين قوة الرأي/ وقوة الدليل، فقد يكون الرأي قوياً خانه الدليل، فيلتمس الشيخ له أدلة أخرى تعضده، ويقوم بعملية (إعادة إنتاج وبناء) له.

وحين الكلام عن الآخر المختلف: الديني، أو المذهبي، أو الفكري، أو....، ينقل آراءه بكلّ أمانة، ومن دون افتراء عليه، ودون حجب لنقاط تميّزه.

ويتبع الدليل ـ أياً كان ـ بتجرّد، ويعبق لسانه بما كان يلهج به لسان الشيخ محمد جواد مغنية ـ الشيخ محمد جواد مغنية [1322ـ 1400هـ]، [1904ـ 1979م]: "نحن أصحاب الدليل..، أينما مال نميل"[2].

7ـ أخلاقية الاختلاف:

وفي ظلّ الأجواء الصاخبة للرأي والرأي المقابل، والبرهان/ والبرهان المضاد، ربّما تمتدّ كلمات البعض لاستنقاص المختلف ورأيه، ووصفه أو وصف رأيه أو دليله بعبارات التسخيف والضعة، بينما كان الشبيب  ، وفي ذروة الحماسة يشيد بصاحب الفكرة والرأي، ولا يمس شيئاً من ذلك بسوء، ويلتمس له من نفسه العذر، ويقول: "ربّما لم نفهم رأيه كما أراد، لعله رأى قرائن ـ مقالية ومقامية ـ تؤيده ولم نرها، وعلى كلّ حال فهو مجتهد بذل قصارى جهده لبلوغ الواقع، وأخلص للحقيقة.. الله أعلم كم أنفق من الزمن، وكم أسهر ليله وأضنى نهاره حتى توصل إلى رأيه".

، وفي ذروة الحماسة يشيد بصاحب الفكرة والرأي، ولا يمس شيئاً من ذلك بسوء، ويلتمس له من نفسه العذر، ويقول: "ربّما لم نفهم رأيه كما أراد، لعله رأى قرائن ـ مقالية ومقامية ـ تؤيده ولم نرها، وعلى كلّ حال فهو مجتهد بذل قصارى جهده لبلوغ الواقع، وأخلص للحقيقة.. الله أعلم كم أنفق من الزمن، وكم أسهر ليله وأضنى نهاره حتى توصل إلى رأيه".

لقد كنّا نخرج من درسه وقلوبنا يملؤها شعور مفعم بعظمة جميع العلماء ـ ولاسيما اللذين انتقد آراءهم!! ـ، وإجلال وإكبار لهم يستدعي الاحترام والتبجيل، وأنّهم أساطين عالية ونجوم سامية في سماء الإيمان والعلم، وأنّ الميّت منهم لو كان حياً فربّما ردّ على أدلتنا بما يجعلنا نغيّر وجهة نظرنا ونعتنق رأيه!!

ولم نلحظ على امتداد دروسه أن ذكر عالماً إلا وترحم عليه إن كان ميتاً، ودعا له بطول العمر ودوام الظلّ إن كان حياً، وكان يمتدح هذه الخصلة (أخلاقية الاختلاف) وسابقتها (الموضوعية) كثيراً عند الشيخ مرتضى الأنصاري [1214ـ 128هـ] [1800ـ 1864م] في كتابه: (فرائد الأصول)[3] و(المكاسب).

لقد كان يؤمن بمشروعية الاختلاف، واحترام الفكر المختلف، والرمز المختلف، ويرى أنّنا حين ننقض رأياً فإنّما نعرض (وجهة نظر)، ونتبنى رأياً نسبياً آخر لا نسبغ عليه حلة الثابت المطلق المقدّس.

وأنّ هناك حرية للرأي والتعبير ومشروعية للاختلاف من جهة، وهناك أدب للاختلاف من جهة ثانية، هذا الأدب يتيح لنا كسر طوق التقديس الأعمى والحجر على العقل والرأي، ويفتح لنا مجال مناقشته بما لا يوقعنا في اللاأخلاقية.

8ـ إشراك الطالب:

لم يكن أستاذنا الشيخ يعتمد طريقة المتحدّث الأوحد، بل.. كان يشرك الطالب في الأخذ والرد، والنقض والإبرام.

وما دام الأمر على مستوى البحث الصناعي والدرس الاستدلالي، وليس لتعليم الفتوى والرأي العملي، وما دام الغرض صنع من يمتلك أدوات البحث العلمي، فقد كان يدأب على فتح المجال واسعاً للنظر في الأدلة: قبولاً أو رفضاً، ونقدها، وطرح المغاير، في سعيّ حثيث منه (قده) لعدم الاكتفاء بخلق المتلقي المستهلك للأفكار، والمساهمة الجادة الواعية لبناء المشارك في صنع الرأي والدليل، وصولاً إلى المنتج المستقل والمبدع القادر على الإنتاج.

أي أنّه يدرك ـ تماماً ـ أنّه ليس في عملية (تلقين)، وإنّما هو في عملية (بناء) لمجتهد قادر على أن يبني وينتقد، وبعبارة أخرى.. إنّه في درس (تفاعلي).

كان يؤمن بأنّ الطالب لا يكفي أن يفهم كلام أستاذه، بل.. عليه أن يقوم بالممارسة الفعلية لعملية الاستدلال، وأنّ له كامل الحقّ والحرية ليس فقط في عدم قبول آراء أستاذه، بل.. وأن ينتقدها، بشرط كون ذلك وليداً للحجة والرهان..

1/ 74.

1/ 74.